Edvard Grieg in Berlin

Eröffnung der Edvard-Grieg-Forschungsstelle

27. Januar 2006

Prof. Dr. Harald Herresthal (Norwegische Musikhochschule Oslo)

Prof. Arvid O. Vollsnes (Institut für Musikwissenschaft der

Universität Oslo)

Festvortrag anlässlich des Festakts zur

Grieg in Berlin und die deutsch-norwegischen Beziehungen

Meine sehr verehrten Damen und Herren!

In hundert Jahren ist alles vergessen. So heißt es in einem norwegischen Sprichwort. Aber wie in der deutschen Grammatik, mit der ich mich heute auseinandersetzen muss, gibt es keine Regel ohne Ausnahme. Im Bewusstsein der Norweger wird das Jahr 1905 nie vergessen werden. Jährlich weht die norwegische Flagge am 7. Juni an allen öffentlichen Gebäuden zur Erinnerung der Unionsauflösung mit Schweden. Im vergangenen Jahr hat Norwegen auf verschiedenste Weise die hundert Jahre als souveräner Staat gefeiert oder markiert. Auch Deutschland hat sich auf verschiedene Art an diesem Jubiläum beteiligt. 1905 war politisch gesehen ein Meilenstein in der norwegischen Geschichte. In der Kulturgeschichte aber bildet das Jahr 1905 eigentlich den Abschluss einer goldenen Epoche der norwegischen Kunst. Der Kampf um nationale Unabhängigkeit löste in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ungeahnte künstlerische Kräfte. So stark war die künstlerische Schaffenskraft, dass Norwegen in Europa schon lange vor 1905 als selbständiges Kulturland verstanden wurde. Das bestätigt ein Bericht des Schriftstellers und Komponisten Baron Ernst von Wolzogen (1855-1934). In Berlin wird er als Gründer des literarischen Kabaretts „Überbrettl“ bekannt sein, war jedoch auch Verlagsredakteur und inszenierte erfolgreich neue Dramen, unter anderem von Ibsen.

Im Dezember 1904 hielt er sich in der norwegischen Hauptstadt auf und konnte im Berliner Lokal-Anzeiger folgendes berichteten.

Das Publikum von Christiania treibt in der Öffentlichkeit durchaus keinerlei aufdringlichen Kultus mit seinen Berühmtheiten. Kaum die wirklichen Bekannten grüßen den greisen Altmeister Ibsen, wenn er vorüberfährt; denn sie wissen, dass sein Interesse an der Außenwelt schon beinahe ganz erloschen ist. Er schaut scharf und grimmig drein wie von jeher und trägt den von weißen Stacheln umstarrten Löwenkopf noch fest und zuversichtlich auf den breiten Schultern; aber sein Geist beginnt sich allmählich ins Nebelhafte zu verirren. – ... Bjørnson und Grieg wohnten in demselben Pensionat mit uns bei Fräulein Petersen in der Karl Johans Gade, gerade gegenüber dem Nationaltheater. Aus dem Fenster seines Wohnzimmers konnte Bjørnson auf seine Statue herunterschauen, neben der Ibsens auf dem freien Platz vor dem Theater steht. Björnson hauste neben uns. Solange er daheim war, hörten wir seine laute, etwas polternde Stimme, sein dröhnendes, herzerquickendes Lachen. [...] Edvard Grieg war nie vernehmbar, außer wenn er Klavier spielte natürlich. Ein kleines, zierlich gewachsenes Männlein mit einem wundervollen, milden, durchgeistigten Ausdruck in dem von seinen langen schneeweißen Haaren umwallten Gesicht.

Während Grieg still und zurückgezogen lebt und sich möglichst wenig in der Öffentlichkeit sehen lässt, geht bei Bjørnsons den ganzen Tag die Tür. Immer trifft man Besucher da, stets wird lebhaft debattiert und leidenschaftlich polemisiert. In Hass und Freundschaft ist dieser Greis gleich lebhaft, warm, fast jugendlich temperamentvoll. Welche Prachtgestalt dieser Alte, hoch aufgerichtet, breit, kraftvoll, das Auge weit offen, scharfblickend hinter den blitzenden Brillengläsern, der ideale Typus eines gewaltigen Scholaren. [...]“

HENRIK IBSEN (1828–1906)

macht seinen täglichen Spaziergang in Kristiania (Oslo), 1906.

Hinter ihm liegt die Universität, rechts von ihm sieht man das neue Nationaltheater

(Henrik Ibsen photographiert mit Hilfe einer Geheimkamera.)

EDVARD GRIEG (1843–1907)

und seine Frau Nina spazieren am Kristiania-Nationaltheater (Oslo) vorbei 1906

Ernst von Wolzogen konnte also kurz nach der Jahreswende 1904 und 1905 die wichtigsten Kulturpersönlichkeiten Norwegens auf der Straße in Oslo antreffen. Im Laufe der siebziger Jahre war es diesen Künstler gelungen, nicht nur eine nationale Kunst zu schaffen, sondern es gelang ihnen sogar, die national gefärbten Werke statt zu einfacher Heimatkunst zu einer internationalen Kunst zu entwickeln. Henrik Ibsen glaubte zum Beispiel, dass sein nationales Drama Peer Gynt nie im Ausland gespielt werden könnte. Es wäre zu national. Wir wissen alle, wie es weiter ging.

Der wachsende internationale Ruhm der norwegischen Künstler trug dazu bei, Norwegen in Europa sichtbar zu machen, und darum konnten diese norwegischen Künstler 1905 auch eine gewisse politische Rolle spielen. Während der Diskussionen zwischen Norwegen und Schweden behaupteten einige sogar, die norwegischen Künstler könnten die beste Verteidigung gegen Krieg sein.

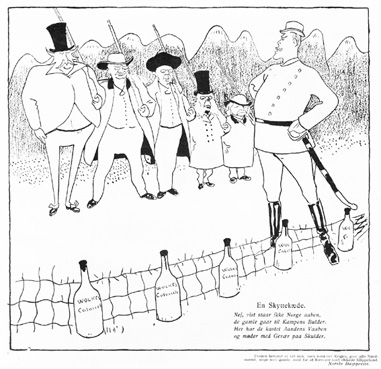

„Infanteristen”

„General” Fridthjof Nansen besichtigt seine Truppe:

Von links nach rechts der Maler Fritz Thaulow, die Dichter Bjørnstjerne Bjørnson, Jonas Lie, Henrik Ibsen, der Komponist Edvard Grieg

Das war natürlich ein gefundenes Fressen für die satirischen Blätter. Auf dem Bild sehen wir, wie der Polarforcher Fridthjof Nansen seine Soldaten an der schwedischen Grenze besichtigt. Es ist ein Scherz, hat aber trotzdem etwas Wahres an sich. Die Künstler sind der Maler Fritz Thaulow, die Schriftsteller Bjørnstjerne Bjørnson, Alexander Kielland, Jonas Lie, Henrik Ibsen und der kleine Edvard Grieg, alle der Größe nach aufgestellt. Maler wie Erik Werenskiold, Edvard Munch, der Komponist Christian Sinding und viele andere ergänzen das Bild einer Nation mit einer bemerkenswerten Kraft.

Nach 90 Jahren schwedischer Dominanz traf der dänische Prinz mit seiner Familie am 25. November 1905 in Oslo als der norwegische König Haakon VII. ein.

König HAAKON VII (1872–1957)

mit seinem Sohn (später König OLAV) kommt 1905 in der norwegischen Hauptstadt an.

Sie werden vom norwegischen Staatsminister Christian Michelsen empfangen.

Das Nationaltheater war sechs Jahre früher eingeweiht worden und ein geeigneter Ort, an dem der König das offizielle Norwegen begrüßen konnte.

Bjørnsons und Griegs nationales Theaterstück Sigurd Jorsalfar (op. 22, 1874), wurde bei dieser Gelegenheit als Galavorstellung aufgeführt. Der heroische Huldigungs-Marsch aus dem zweiten Akt, wo der Friedenspakt zwischen den zwei historischen Königen Sigurd und Eyvind geschildert wird, wirkte bei dieser Gelegenheit als Symbol der friedvollen Auflösung der Union zwischen Norwegen und Schweden.

HENRIK IBSEN

kommt zum ersten Abend im neuen Gebäude des Nationaltheaters in Kristiania (1899)

Musikbeispiel dazu: Edvard Grieg: „Homage March” aus Sigurd Jorsalfar

Bergen Philharm. Orch. unter der Leitung von Karsten Andersen.

Die Pioniere Edvard Grieg, Bjørnstjerne Bjørnson und Henrik Ibsen hatten mit der Unionsauflösung in vieler Weise ihre künstlerischen Aufgaben vollendet.

Postkarte von 1905: Edvard Grieg spielt im Haus des Staatsministers Christian Michelsen, Gamlehaugen in Bergen.

Henrik Ibsen und Bjørnstjerne Bjørnson sind unter den Zuhörern.

Henrik Ibsen starb, wie wir wissen, im Jahre 1906, und Grieg folgte ihm ein Jahr später.

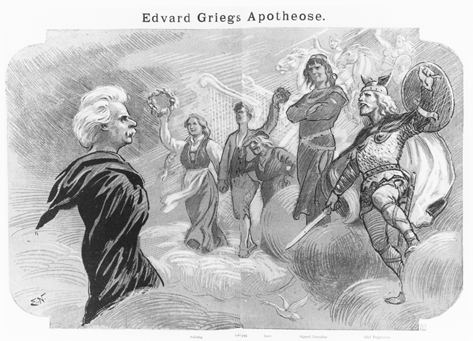

In hundert Jahren ist alles vergessen, hieß es. Die Ausnahmen von der Regel setzten sich also fort. Das Jahr 2006 werden wir völlig Henrik Ibsen weihen. Da wird das 150-jährige Jubiläum für den Komponisten Christian Sinding völlig in den Schatten gestellt. 2007 kommt wieder eine Edvard-Grieg-Feier. Als er 1907 starb, hat das satirische Blatt Vikingen als Ausnahme eine ernstere Illustration zeichnen lassen – eine Vision, wie Grieg den Figuren, denen er durch seine Musik Herz und Seele gegeben hat, in der Welt der Geister begegnet: Solveig, Mor Åse, Sigurd Jorsalfar. Sie werden nie sterben, sondern als Beispiele für die goldenen Jahre der norwegischen Kultur stehen bleiben, als eine Kunst, die einer selbständigen Nation angemessen war.

Es ist behauptet worden, dass Henrik Ibsen ohne die deutsche Übersetzung seiner Dramen nie ein weltberühmter Dichter hätte werden können. Die deutsche Übersetzung war anfangs Ausgangspunkt für Übersetzungen in andere Sprachen.

Es wird immer wieder davon gesprochen, dass die Musik eine internationale Sprache sei, - aber jemand muss erst die Musik in irgendeiner Weise zugänglich machen. Die Noten müssen gedruckt werden, jemand muss die Noten, die Partituren zum Klingen bringen. Ohne das Musikkonservatorium, ohne den Musik-Verlag Peters in Leipzig und ohne Dirigenten, Pianisten und Orchester hätte auch Griegs Talent und Griegs Kunst sich nicht entfalten können. Damals wie heute sind die kleinen Länder Europas davon abhängig gewesen, dass die großen Kulturländer mit ihren langen Traditionen ein Interesse und ein offenes Ohr haben für das, was in einem kleinen Land wie Norwegen an Kunst geschaffen wird. Aus diesem Grunde sind wir als Repräsentanten des norwegischen Musiklebens besonders dankbar, dass die Universität der Künste in Berlin heute ganz offiziell eine Edvard-Grieg-Forschungsstelle eröffnet, nicht nur um das Grieg-Erbe in Norwegen und Deutschland weiter zu führen – das natürlich auch – aber vor allem um einen musikalischen und wissenschaftlichen Treffpunkt zu bilden, eine Stätte für den Austausch von und die Auseinandersetzung mit norwegischer und deutscher Kunst, sei es aus der Vergangenheit oder von heute, zu errichten. Es ist natürlich kein Zufall, dass gerade die Universität der Künste in Berlin eine solche Forschungsstelle weiterführt und weiter entwickelt. Es gibt versteckte Wurzeln, die die heutige Einweihung und die Verpflichtung aus der Vergangenheit miteinander verbinden.

Der 1810 geborene Violinvirtuose Ole Bull war der erste norwegische Künstler, der sich im europäischen Musikleben einen Platz eroberte als „Paganini des Nordens“. Nach seinem Durchbruch in Italien 1834 konzertierte er in ganz Europa. Im Jahre 1840 gehörte er mit seiner Frau zum gesellschaftlichen Kreis von Mendelssohn und Schumann, als er einige Monate in Leipzig lebte, und noch 1861 schrieb Joseph Joachim an seinem Freund Ferdinand Hiller über den nun weißhaarig gewordenen Violinvirtuosen:

Ole Bull hat

glänzende Eigenschaften – einen bezaubernd lieblichen Ton, von

einer Durchsichtigkeit, oder vielmehr Klarheit, wie mir noch nichts vorgekommen.

Dabei eine oft originelle, oft einschmeichelnde Art des Vortrages in Adagios

italienischer Färbung, die mich sehr interessiert hat. [...]

Ein kurioser Kauz

ist dieser Norweger auch als Mensch: glühender Patriotismus, fanatischer

Freiheitsdurst. [...] Als Geiger darf

ich nicht geringschätzend von ihm sprechen; sein Ton war mir sogar

lehrreich. [...] Ihr Joseph Joachim.

OLE BULL (1810–80)

Joachim interessierte sich nicht nur für Ole Bull. Als der schon erwähnte Dichter Bjørnstjerne Bjørnson im Jahre 1863 Joseph Joachim in Hannover besuchte, entdeckte er zu seiner Überraschung, dass der 31-jährige Violinist alle seine übersetzten Bücher und Schriften gelesen hatte. Joachim überredete Bjørnson, einige Tage in Hannover zu bleiben. Er spielte ihm Bach und Beethoven vor, und er lud sogar andere Musiker ein, um dem Gast aus Norwegen Trios und Quartette vorzuspielen. [B.Bjørnson til K. Bjørnson, 22.1.1863; Bjørnson 1969:110f.]

Als Joseph Joachim 1869 beauftragt wurde, die Königliche Akademische Hochschule für Musik zu gründen, hatten schon viele norwegische Musikstudenten Berlin anstelle von Leipzig als Studienort gewählt. Nicht zuletzt waren es die Klavierstudenten, die Dank der Empfehlungsbriefe von Theodor Kullak norwegische Staatsstipendien bekamen.

Einer von ihnen hieß Rikard Nordraak. Er starb in Berlin 1866. Vierzig Jahre später, am norwegischen Nationalfeiertag, dem 17. Mai 1906, konnte Bjørnstjerne Bjørnson einen Gedenkstein auf dem Grab seines Cousins auf dem Jerusalem-Kirchhof in Berlin-Kreuzberg enthüllen. Mit Nordraaks Melodie zu Bjørnsons Gedicht, „Ja, vi elsker dette landet“, (Ja, wir lieben dieses Land“) war das Lied kurz nach Veröffentlichung 1863 zur norwegischen Nationalhymne erhoben geworden. Dank des Einsatzes von Herrn Peter Voss haben die Norweger in Berlin seit einigen Jahren an diesem Gedenk-Stein den 17. Mai begangen.

BJØRNSTJERNE BJØRNSON (1832–1910)

und seine Frau kommen am 17. Mai 1906 auf den Jerusalem-Kirchhof in Berlin-Kreutzberg, um auf dem Grab Rikard Nordraaks einen Gedenkstein einzuweihen.

Als Nordraak 1866 in Berlin auf dem Sterbebett lag, trafen sich Grieg und Ibsen in Rom. Obwohl Ibsen kein großer Musikkenner war, hat er doch das Talent Griegs erkannt. Das sieht man in den vielzitierten Versen, die er Grieg ins Stammbuch schrieb. In Max Bambergers Übersetzung heißt es:

|

Geist im Tier

und Brand im Steine

|

Orpheus slog

med Toner rene,

|

|

weckte

Orpheus’ Spiel, das reine.

|

Sjæl i

Vilddyr, Uld af Stene.

|

|

|

|

|

Steine

gibt’s hier allerorten,

|

Stene har vort

Norden nok af,

|

|

auch von Tieren

manche Sorten.

|

Vilddyr har det

og en Flok af.

|

|

|

|

|

Spiel’,

dass Glut aus Steinen dringt

|

Spil saa Stenen

spruder Gnister;

|

|

Und das

Tierfell rasselnd springt!

|

spil saa

Dyrehammen brister!

|

Henrik

Ibsen in Griegs Stammbuch 1866

Bjørnstjerne Bjørnson spielte zunächst eine wichtige Rolle für die Karriere Griegs als Komponist. Sie arbeiteten eng zusammen, bis ein Brief von Ibsen aus Dresden im Jahre 1874 die Situation völlig ändern sollte. Ibsen wollte aus seinem Drama Peer Gynt ein Musikdrama entwickeln. Obwohl der romantische und lyrische Grieg hart mit dem realistischen Text kämpfen musste, schuf er mit diesem Werk seine neben dem Klavierkonzert bis heute weltweit bekannteste und populärste Musik.

Peer Gynt Bühnenmusik op. 23 (1875, U 1876) nach dem Drama von Henrik Ibsen

Suite Nr. 1,

op. 46 (1888)

Suite Nr. 2,

op. 55 (1892)

Eine Klavierausgabe mit einigen Sätzen aus Peer Gynt erschien schon 1877, und Grieg machte 1881 seinem Verleger Peters den Vorschlag einige Orchesterstücke zu verlegen. [Max Abrahams Brief an Grieg, 13. Juni 1881]

Das Resultat waren zwei Suiten. Suite Nr. 1 wurde von Griegs ehemaligem Lehrer Carl Reinecke am 1. November 1888 im Gewandhaus in Leipzig mit großem Erfolg uraufgeführt. Grieg dirigierte selbst bei der ersten Aufführung in London und konnte seinem Freunde Frants Beyer von einem riesigen Erfolg erzählen:

Am Schluss brach ein Jubel heraus wie von Tieren! Ja, Du verstehst mich: dieses Unartikulierte, was nur in einem begeisterten Augenblick den Weg findet. Drei Mal wurde ich zurückgerufen, und dann musste ich die Trollsachen [In der Halle des Bergkönigs] wiederholen. Aber die Ausführung war auch ausgezeichnet.

[Griegs Brief an Beyer, 16. März 1889: ”Efter Slutten brød der ud en Jubel som af Dyr! Ja, Du forstår mig: dette uartikulerede som blot finder Vej i [et] begeistret Øieblik. Jeg blev 3 Ganger fremkaldt og så måtte jeg gjentage Troldgreierne [I Dovregubbens Hall]. Men Udførelsen var også aldeles glimrende.”]

Der Erfolg hatte auch seine Schattenseiten. Eine Aufführung des Monte Carlo-Orchesters, der Grieg im März 1893 beiwohnte, wurde mit Ovationen belohnt, aber die Interpretation erschreckte den Komponisten:

„Denn „Åses Tod“ als Polka und „Anitras Tanz“ als schneller Walzer geht doch zu weit. Das Verwunderlichste ist, dass die Leute so etwas verdauen können und mögen“.

[Griegs Brief an Beyer, 2. April 1893.]

Die Popularität erlebte Grieg nach und nach auch als eine Belastung für die künstlerischen Ambitionen des Werkes. In einem Brief an Max Abraham beklagte er sich darüber.

Die Vermehrung meiner Werke durch Arrangements fängt jetzt an, unheimlich zu werden. Ich vermisse nur noch die Peer Gynt Suite [Op. 46] für Flöte und Posaune. Von der unreichbaren Popularität der Drehorgel will ich gar nicht reden.

[Griegs Brief an Abraham, 22. September 1896]

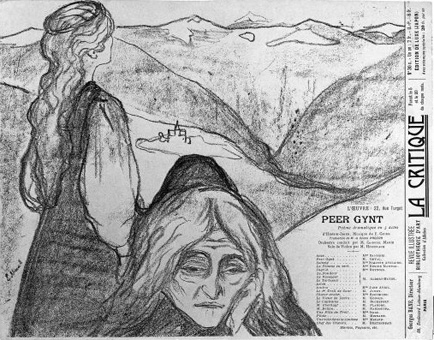

Die Suiten bereiteten den Weg für Ibsens Drama Peer Gynt. Die Musik war so bekannt geworden, dass immer mehr Theater das Drama teilweise oder auch vollständig aufführten. Das Drama und Griegs Musik wurde 1896 mit großem Erfolg in Paris aufgeführt. Der Maler Edvard Munch war verantwortlich für die Anzeige und das Flugblatt. Später entwarf Munch mehrere Drucke von den Protagonisten in Peer Gynt.

Edv. Munch

Plakat

Peer Gynt, Paris 1896

Dieses ganzheitliche Zusammenwirken von Griegs und Ibsens Werken fand zu einer Zeit statt, in der viele Zuschauer und Zuhörer sich vom Reiz des Exotischen als einer romantischen Haltung faszinieren ließen. Sie erlebten durch das Drama ein unberührtes Land an der Peripherie der Welt, wo die Menschen eine Nähe zur Natur und deren Kräften und Mächten hatten, ganz im Gegensatz zu der industrialisierten Welt wo das Menschliche (= das Natürliche) unterdrückt wird. Das Naturnahe und Ursprüngliche lässt sich in der Musik Griegs miterleben. Die norwegische Volksmusik und Griegs eigene Tonsprache verschmelzen so, dass das norwegische und Griegsche zu Synonymen werden. Ibsens und Griegs Werk fand so Anklang in ganz Europa, unter anderem in Berlin.

Im Jahre 1914 wurde Peer Gynt in Anwesenheit von Nina Grieg und Kaiser Wilhelm II. in Berlin szenisch aufgeführt. Mehr als 1000 Aufführungen folgten, und es freut uns besonders zu wissen, dass die Universität der Künste plant, im Jahre 2009 die komplette Peer Gynt-Musik aufzuführen. Ein wichtiger Anlass dafür ist, dass die Griegforschungsstelle in Berlin Gastgeber sein wird für die Konferenz der Internationalen Edvard-Grieg-Gesellschaft. Der Anstoß zu diesem Vorhaben war jedoch, das Dekan Patrick Dinslage im letzten Sommer eine Aufführung in Norwegen miterleben durfte, und wir werden Ihnen nun einige Auszüge davon vorführen. Das Drama wird in der freien Natur im norwegischen Gebirge gespielt, dort wo der mythische Peer gelebt haben soll:

Video. Ausschnitt aus der Peer-Gynt-Aufführung im Rahmen der Festspiele in Gålå (in der Nähe von Lillehammer), August 2005.

Nach 1900 reisten viele norwegische Komponisten nach Berlin um zu studieren und um wichtige musikalische Impulse zu bekommen: so zum Beispiel Christian Sinding, der mit seinem Klavierstück „Frühlingsrauschen“ Weltruhm errang. David Monrad Johansen, Fartein Valen, Pauline Hall, das sind alles Komponisten, die zentrale Namen in der norwegischen Musikgeschichte repräsentieren.

Weil aber 2006 ein Ibsen-Jahr ist, wollen wir nur noch zwei Komponisten erwähnen, die eine kulturelle Brücke zwischen Berlin und Norwegen bilden. Harald Sæverud (1897–1992) studierte hier an der Akademischen Musikhochschule in der Fasanenstraße, und Werner Egk war ab 1935 an der Berliner Staatsoper tätig. Sie haben nicht versucht, Grieg Konkurrenz zu machen, sondern andere Aspekte des Dramas von Ibsen zu betonen und in den Vordergrund zu stellen.

Der Anstoß zu Sæveruds Bühnenmusik zu Peer Gynt geht zurück auf den norwegischen Theaterchef Hans Jacob Nilsen (1897–1957). Er ließ sich unter anderem von dem englischen Regisseur Tyron Guthrie inspirieren: "You have to bury your national romantic understanding of Ibsen which is enhanced by Grieg’s music", behauptete Guthrie. Nilsen realisierte die Idee einer antiromantischen Aufführung von Peer Gynt, in dem er nicht nur neue Musik bestellte, sondern auch Ibsens Drama in die neunorwegische Sprache übersetzen ließ. Hans Jacob Nilsen meinte, dass man besonders nach dem 2. Weltkrieg Peer Gynt mit ganz neuen Augen sehen müsse. [Hans Jacob Nilsen: Peer Gynt. Eit antiromantisk verk. Oslo:Aschehoug 1948, S. 15ff]

Sæverud zögerte und weigerte sich: ihm war Griegs Musik zu lieb. Am selben Abend las er seinen Söhnen das Märchen „Abend im Hochgebirge“ von P. C. Asbjørnsen vor. Hier stehen auch die Peer-Gynt-Märchen. Am nächsten Morgen hatte er schon „Solveig singt“ vertont, und dann ging es weiter. Später schrieb er:

Ich musste sozusagen von neuem anfangen. Es war nie die Frage von einer Konkurrenz mit Grieg, weil ich die Aufgabe von einem anderen Gesichtspunkt lösen sollte ... ich habe mich mehr auf die psychologische Entwicklung konzentriert. [Sæverud in Nilsen: Op.cit. S. 41f]

Die Frucht der Zusammenarbeit zwischen Sæverud und Nilsen wurde im Jahre 1948 ein Erfolg, obwohl konservative Studenten gepfiffen und gebuht haben, weil Ibsen ins neunorwegische übersetzt worden war.

Wir hören nun Sæveruds Musik aus dem 4. Akt. Sæverud nennt das Stück, ”Gemischte Gesellschaft” und stimmt mit dem ursprünglichen Wunsch Ibsens über ein:

Der vierte Akt fällt bei der Darstellung beinahe ganz fort. An dessen Stelle habe ich mir ein großes Tongemälde gedacht, welches Peer Gynts Irrfahrten in der weiten Welt vorstellen soll; amerikanische, englische und französische Melodien mögen darin vorkommen und als Motive wiederkehren. [Henrik Ibsen, Brief an Edvard Grieg, Dresden, 23. Januar 1874]

Sæverud hat folgende nationale Hymnen und Lieder verwendet:

Englisch, französisch (Marseillaise), amerikanisch, deutsch (Gott erhalte...), schwedisch (Du gamla du fria) und norwegisch (Sønner av Norge und Ja, vi elsker)

Musikbeispiel: HARALD SÆVERUD: Bühnenmusik

zu Peer Gynt (1948)

Nilsen war davon überzeugt, dass alle Bewunderer der Dichtung Ibsens und der Musik Griegs nach der Neuinszenierung von Peer Gynt verstanden hätten, dass Grieg im Verhältnis zu Ibsen seine eigenen Wege gegangen war, und dass die Musik so stark wurde, dass Ibsens satirischer Gedanke zu einer Art romantischem Heldenepos umgewandelt wurde. [Nilsen: Op.cit. S. 16f.: ”Og andre som har kjent og vori glad i ’Peer Gynt’ som diktarverk og som òg har kjent og vori glade i Griegs vedunderlege musikk, har skjøna at dei ikkje høyrde ihop, at Grieg har gått sine eigne vegar og at musikken har vori så sterk at han beint fram har greidd å vri om heile Ibsens logande satire til eit slags romantisk ’helte-epos’. ”

In jedem Fall ermöglichte die Aufführung im Jahre 1948 eine Freisetzung der Dichtung von der Musik Griegs.

Bevor wir mit der Peer-Gynt-Musik von Werner Egk abschließen, machen wir noch einen kleinen Sprung ins zeitgenössische. Der heute bekannteste norwegische Komponist Arne Nordheim (geb. 1931) - er wohnt in der staatlichen Ehrenwohnung „Die Grotte“ - wird in diesem Jahr 75 Jahre alt und gehört zu mehreren norwegischen Komponisten, die auch in neuerer Zeit bei Neuinszenierungen des Peer-Gynt-Dramas herausgefordert wurden, auch musikalisch neu zu denken. Im Jahre 1968 komponierte er Musik im Elektronischen Studio in Warschau. Hier kommt ein Auszug aus der Welt der Trolle. Das Stück heißt „Scheußliche kleine Trolle in der Halle des Bergkönigs“. Die Musik ist sehr illustrativ und fast romantisch, und auf diese Weise ein starker Kontrast zu den übrigen elektronischen Werken in Europa aus dieser Zeit.

Musikbeispiel: ARNE NORDHEIM: „Scheuliche kleine

Trolle in der Halle des Bergkönigs“

Nun zu Werner Egk (1901-83). Er gehörte zu den berühmten deutschen Komponisten der dreißiger Jahre, als er zusammen mit Carl Orff die Musik zur Olympiade in Berlin 1936 komponierte. Die Oper Peer Gynt aus dem Jahre 1938 stieß jedoch auf großen Widerstand, weil das Werk zu radikal und herausfordernd war. Erst als Adolf Hitler die Vorstellung besuchte, wurde die Kritik stillgelegt. In Egks Peer Gynt ist der Text geändert worden, zeitaktuell angepasst, das urnorwegische ist zum Teil entfernt worden. Der vierte Akt findet nicht in Nord-Afrika statt, sondern ist in eine kleine Hafenstadt in Süd-Amerika verlegt worden. Bei der Eröffnung des Ibsen-Jahres in Oslo vor zwei Wochen sind Auszüge aus dem letzten Akt aufgeführt worden.

Video: WERNER EGK: Ausschnitt des letzten Aktes der Oper

Peer Gynt (1938)

Wir haben nun in aller Kürze einige historische Verbindungslinien zwischen dem Musikleben in Norwegen und Berlin aufgezeigt. In Verbindung mit der Einweihung der Grieg-Forschungsstelle muss erwähnt werden, dass die Musikhochschulen in Oslo und Berlin 1993 in Verbindung mit dem damaligen Grieg-Jubiläum einen Austausch von Studenten und Lehrern initiiert haben. Seitdem gibt es jährlich einen regen Austausch über das Erasmusprogramm. Ein Freundschaftsvertrag der beiden Hochschulen in Berlin und Oslo soll in Verbindung mit dem Grieg-Jahr 2007 neue Impulse in diese bewährte Kooperation bringen, so dass der künstlerische und wissenschaftliche Kontakt und der Austausch von Lehrenden wie Studierenden weiter gefördert und intensiviert wird.

Als Edvard Grieg 1903 seine Slåtter op. 72 publizierte, hat er das Werk dem Berliner Musikwissenschaftler Hermann Kretzschmar gewidmet. Es war Griegs Hoffnung, dass der berühmte Musikwissenschaftler sich mit der eigenartigen Rhythmik und der dissonanzreichen Harmonik der Slåtter auseinandersetzte. Kretzschmar war von 1909 bis 1920 als Nachfolger Joseph Joachims Rektor dieser Musikhochschule. Das Griegs Widmung an Hermann Kretzschmar innewohnende Vermächtnis kann nun mit der Grieg-Forschungsstelle - Griegs Wunsch befolgend - in Erfüllung gehen und zur ungeahnten Wirklichkeit werden.

Zurück zu Forschungsstelle Edvard Grieg Berlin

Oppdatert 02.02.2006 av AOV